高知と文学者たち

Literary Persons

常設展示では、多士済々50人を超える高知の文学者たちを時代やテーマごとに紹介しています。

文学者たちの生きた時代や前後の出来事を知ることで、作品をより深く味わうことができます。

ここでは、高知県立文学館で展示している文学の一部を紹介します。

古典文学・近世文学

- 1850年頃

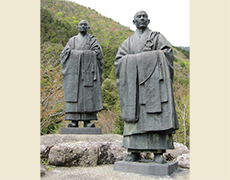

高知の文学の礎は10世紀、紀貫之が土佐の国司としての任期を終え、京へ帰る様子を綴った『土佐日記』が特筆されるが、この時代、文学的土壌は豊かとはいえなかった。室町時代初期、五台山吸江庵の開祖夢窓疎石が土佐に持ち込んだ五山文学が土佐文学の幕開けとなり、弟子の義堂周信と絶海中津は『五山文学の双璧』と呼ばれた。その後、近世まで、二人の流れを受けた漢詩人が、次々と誕生。そして、19世紀には、万葉集の研究に生涯を捧げた国学者鹿持雅澄が登場する。

- 紀貫之

- 五山文学

- 中山高陽

- 今村楽

- 鹿持雅澄

- 近世文人

- その他

紀貫之が書いた土佐日記は日本で最初の日記文学といわれているんですよ!